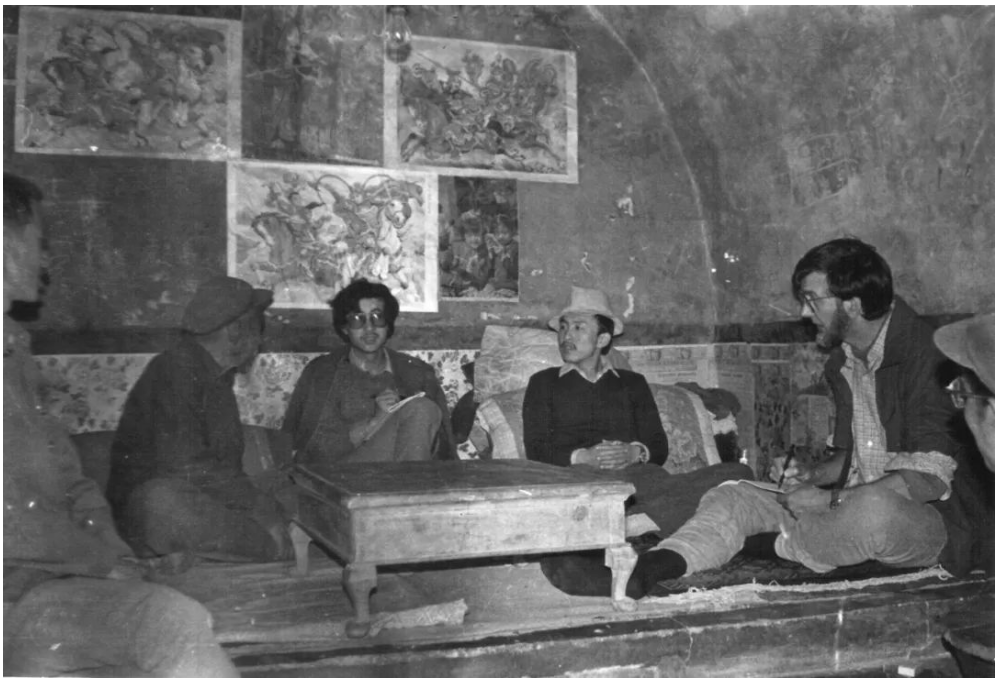

▲2012年,周锡瑞在陕北实地采访 图/受访者提供上世纪60年代的这股社会思潮给周锡瑞及其同时代学者带来的是更为深刻的、甚至可以说是持续终身的影响,是研究范式上开始走向“社会史”的方法论。“我们对外交事务和知识精英等等已经没有研究兴趣了。我们想要研究的是‘人民’。”

自几年前从加州大学圣地亚哥分校(UCSD)退休后,周锡瑞回到他年轻时求学的伯克利居住。在盘山小路上绕行一段,找到夫人叶娃给的地址,进入一扇看上去并不起眼的小门,入门后拾阶而上,恍然发现里面别有洞天:各种植物葱茏繁茂,小院错落有致。周锡瑞教授早已站在那里迎接我们,身材高大的他站在房门口,令人顿生“顶天立地”之感。他说年轻时身高大约6英尺多(195公分),“现在我缩小了”,他打趣道。蓄了多年的胳腮胡也几乎成了他的标志。有一年他和妻子叶娃约定,如果叶娃通过驾照考试,他就把胡子刮掉。叶娃顺利拿到驾照,他也履行诺言。第二天清晨,一看到他的新形象,叶娃大呼:“你还是留胡子吧!”

赴伯克利采访的那两天据说赶上了湾区难得的好天气。秋日的艳阳倾泻而下,整个客厅笼罩在金灿灿的光影里。眼前的周锡瑞教授一口流利的汉语,全程无障碍交流,一度让我忘了他是一个“老外”。

“周锡瑞”这个中国味十足的名字,曾令很多中文世界里的读者以为他是“美籍华人”,“其实我真的很想做美籍华人呢”,周锡瑞笑着打趣。22岁那年,他从哈佛大学本科毕业后去香港新亚书院读书一年。当时需要取一个中文名字。他的英文姓是Esherick,通常来说,要取“艾”姓,但他并不愿意。“我一想到姓‘艾’,就想到‘艾森豪威尔’,他是共和党,是保守的,对中国不友好,所以我不想姓艾。”老师们想来想去,“反正你的英文名字叫Joe,也是先读名字,我们就把你的名改为姓,就姓周吧”,我说“好的,我跟周总理同姓,要比跟艾森豪威尔同姓好。这个名字比较有中国味”。从此,海外中国问题专家的谱系上增添了一个有分量的名字——周锡瑞。

2021年10月18日,作为美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)荣休教授的周锡瑞,与英国剑桥大学荣休教授鲁惟一(Michael Loewe)、南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹获得“第6届世界中国学贡献奖”。“世界中国学贡献奖”创设于2010年,每两年评定一次,致敬为中国研究做出杰出贡献的学者,是目前国际上中国研究的最高奖项。

“能获得这个奖我很高兴,觉得非常荣幸,”周锡瑞谦逊地说,“不过,我与以往的获奖者相比,还有一定的差距。比如之前获奖的日本学者毛里和子、哈佛大学的裴宜理……他们都是大学者,出过很多大作,而我只是搞近代史的小人物。”周锡瑞的书房在顶层的阁楼上,坐在书桌前,抬眼便可望见浩瀚的海洋——大海的那一端,是他研究了半个多世纪的中国。他曾被这片海洋隔绝,后来成功跨越,如今因为疫情及其他因素,又暂时隔绝开来。“我已经有两年没到中国了。”他的语气不由得凝重起来。

这么近,那么远

1964年夏天,从哈佛大学本科毕业之后,周锡瑞去香港新亚书院学习一年。尽管在地理空间的意义上,他与中国大陆的距离已小得可忽略不计,但那时仍有一道“坚不可摧”的墙高高地筑在彼此之间。周锡瑞在香港那端,用望远镜遥看大陆,“对面的深圳就是一个农村,不少人还在那儿耕田。”

1942年,周锡瑞出生于加州湾区的马林(Marin)县,父母都是有声望的建筑师。“我父亲的书房很大,有好多书,大部分是建筑的书,也有好多历史书,他对历史特别感兴趣……”母亲与父亲一样,早年在宾州大学建筑学院学习。“我母亲是第一批拿到宾州大学建筑师文凭的女性。”对周锡瑞的成长非常重要的是,父母都是“世界主义者”。他们要求孩子们不仅仅关心美国,更要关注世界——美国是世界里的一个国家,其他国家也重要。

“所以我到哈佛大学读书的时候,根本没考虑研究美国或者是学美国史——我更想了解国际,了解世界。这肯定来自家庭的影响。”

不过,对那时的他来说,研究中国,多多少少有些偶然。

1960年,18岁的约瑟夫·埃舍尔瑞克(Joseph Esherick)——后来的周锡瑞进入哈佛大学读书。这一年,43岁的参议员肯尼迪宣布竞选总统,挑战共和党人、时任副总统尼克松。因为肯尼迪是波士顿人,他的竞选团队很大一部分有哈佛背景,他们经常来哈佛做演讲或者是辩论——后来很多人都变成肯尼迪政府的幕僚。周锡瑞还选过基辛格的课,虽然他并不喜欢共和党人,但是因为基辛格所谈的、所关心的是当下的热点,所以他仍被吸引。

“那时我们都关心政治,关心一个新的时代的开始——刚当上总统的肯尼迪非常年轻,我们觉得未来充满希望、要面向世界。”作为这个“火热”的时代中的一员,只有大国才在周锡瑞未来研究的考虑之列:印度、苏联、中国。

周锡瑞本来的专业是经济学,“新制度学派”领军人物约翰·肯尼思·加尔布雷思(John Kenneth Galbraith)讲授的论经济发展的系列课程,激起了他对印度的兴趣。可是随着肯尼迪的当选,加尔布雷思很快被任命为驻印度大使,另一对研究印度的专家夫妇也转去了芝加哥大学,“印度”这个选项不得不从他的视野中排除。剩下来的问题就变成了在苏联和中国之间选择。

因为是冷战时期,了解苏联非常重要,所以周锡瑞选了几门苏联的课,也选了费正清(John King Fairbank)的课。当时中苏被视为一个阵营,但是周锡瑞发现,讲授这两门课的学者却有着微妙而有趣的差别。

一众苏联研究者不少是俄国革命时期的流亡者,他们满腹牢骚,既不喜欢他们的研究对象苏联,也不喜欢同行——他们的课上充斥着对其他苏联问题专家的批评;对俄罗斯文学的赞赏勉强算是他们唯一的共同点。但教中国史、中国社会的教授就不同了,像费正清等人,很容易看得出他们非常喜欢中国,三四十年代他们在中国生活过,喜欢中国人,赞赏中国文化,喜爱中餐。尽管“中国也在批评‘美帝’,但他们一直对中国抱有美好的回忆,也期待有朝一日中美能够恢复外交,他们能再到中国”。对周锡瑞来说,“研究一个你不喜欢的国家没有太大意思,你喜欢一个国家,你喜欢一个文明,你喜欢它们所承载的文化,研究这样的国家,那才有意思。”

▲历史学家、汉学家费正清 图/视觉中国

▲历史学家、汉学家费正清 图/视觉中国

“费正清人长得高大,是非常有威望的一个人。讲课也挺有条理,很容易看出他的逻辑。”除了智识的部分,其实周锡瑞这些学生更被打动的,是费正清对他的研究对象——中国——付诸的情感。周锡瑞回忆,费正清每次讲完课,会为学生放有关中国的幻灯片,“不像现在,放PPT都是讲课的时候同时放,他是讲完的时候单独花时间给学生们放,那些幻灯片都是他在中国时期收集的。”在中国与世隔绝的时代里,费正清用这种方式,让学生们得以对这个神秘的东方国家有所认知。

哈佛的学生管这门课叫“Rice paddies(稻田研究)”,选“稻田研究”的学生不少,仔细分析,一部分人对日本的兴趣缘于二战;对中国的兴趣相对复杂些:“从国际上来说,中国和苏联都是共产主义国家,但他们彼此不一样,关系又恶化,所以就好奇想知道是怎么回事。”

1962年,周锡瑞开始学中文。“那时很少有本科生学中文,所以我的同班同学都是研究生。”担任他们中文老师的是赵元任的女儿赵如兰,她的丈夫是航天专家卞学璜,所以同学们都喊她“卞太太”。“我们用的中文课本是赵元任写的,我们也知道赵老师是赵元任的女儿。但对赵元任的影响和他在中国近现代文化史的地位了解得还不够。”

从“哈佛学派”出走

上世纪50年代,早年对中国介入颇深的费正清遭受“麦卡锡主义”的打压和迫害。从政治漩涡中全身而退后,费正清愈加感到美国乃至整个西方社会对近代中国的缺乏认知。1955年,日后非常有影响的哈佛“东亚研究中心”正式成立,在费正清担任首任所长的18年间,先后培养了两百余名学生与研究人员。“哈佛学派”(Harvard School)的名号也因此而轰动于江湖。

“冲击-反应”(impact-response model)模式是费正清的重要观点。按此基本模式,中国现代化之所以迟缓和一再失败,归根结底,不是由于帝国主义的侵略,而是中国本身的传统文化特别是儒家或儒教,不能适应现代工业社会的要求。到周锡瑞读书的时候,费正清及其弟子形成的“哈佛学派”已初具规模。该学派的重要学者除了费正清推荐到伯克利的列文森之外,还有哈佛大学的史华慈(Benjamin Schwartz)、耶鲁大学的芮玛丽(注:刚刚去世的著名历史学家史景迁即为她的学生)以及在密歇根大学历史系执教的费维恺(Albert Feuerwerker)等人。

“中国研究当时在美国基本上只有两个学派:一个是以费正清为代表的‘哈佛学派’,另一个是以乔治·泰勒(George E.Taylor)为代表的‘华盛顿学派’,他们比较保守;冷战时期,反对‘亲共’的那些人大多来自‘华盛顿学派’。我们视他们为我们的斗争对象。”周锡瑞回忆。

▲周锡瑞哈佛毕业照

在哈佛学习几年之后,周锡瑞认识到,无论是所上的课还是课后读的参考书,都离不开他已谙熟的“冲击-反应”的框架。“临近毕业、到了该选择去哪里继续深造的时候,我就在考虑,费正清的路子我是比较懂的。如果我继续留在哈佛做他的学生,我也要跟着他的理论走,跳不出这个路子。”

假期回加州时,周锡瑞拜访了在伯克利任教的列文森。作为费正清的得意弟子,列文森当时已在学术界崭露头角。周锡瑞回忆,他在哈佛时读过列文森的名作《梁启超与中国的近代思想》,相比后来的那本“特别玄”、“特别难读”的《儒教中国及其现代命运》,“梁启超那本还比较好懂”——在第一、二代中国研究学者的著作中,人物传记占了很大的比例。用另一位著名学者黄宗智的话说,“有的论著写得很玄,以丰富的想象力来弥补资料的不足”,列文森的两部名作便是例子。“列文森的著作在海外被誉为‘辉煌的贡献’,其价值不在于资料的搜集与钻研,而在于列文森的一些观点被不少人誉为敏锐的观察。”

从方法论上说,列文森也是费正清的正宗弟子,但周锡瑞很明显地感受到费正清与列文森师徒二人的不同风格。“列文森特别聪明,思维很发散;话题非常多,也都不是一个方向,不太容易被人理解——相比之下,费正清的表达思维逻辑特别清晰,也很容易理解。但列文森让你感觉,你不知道他要到哪儿去,我就觉得这人太聪明了,知道的太多了。我跟他学能学到好多东西。而费正清,我觉得我基本上知道他要讲到什么、要举什么样的例子。所以到那个时候就已经有了倾向性。”不久,周锡瑞拿到了伯克利的奖学金。

▲1968年秋,列文森(列文森夫人罗斯玛丽为他拍摄,选自《莫扎特式的历史学家》)

风云激荡的伯克利

1965年的伯克利校园并不宁静,反越战运动如火如荼,23岁的周锡瑞成为其中一份子。

说起来,这与周锡瑞当年在香港学习期间的一段特殊经历有关。作为从小在加州长大、喜欢户外运动的青年,香港对他来说太局促。所以到了假期,他就想着去哪儿“放飞一下自我”。当时,越南战争已经爆发,但外界对这场战争的认识尚不清楚,“反正是反对美国的、也是一个类似于中国的农民式的战争”,他觉得这件事有意思,应该去看一看。父亲帮他联系了《旧金山纪事报》,对方同意他以“海外记者”的身份报道越南战争。周锡瑞拿着这封信找到美国的军人新闻处,领到了记者证。

“有了记者证,就可以到机场等,那里有军用直升飞机,如果一架飞机有空位置能带上记者,我就可以跟着他们一起去某个地方。”周锡瑞后来在《旧金山纪事报》上发表了几篇越南战场的前线报道。回到伯克利之后,恰好列文森的一个学生专修越南史,之前也是一位军人,周锡瑞的经历引起他的兴趣。“人家说看过我的文章,你也是反战的,来参加我们的活动吧!我不好意思说我不是反战。不过,后面逐渐觉得这场战争肯定是打不赢的,也是受那位学生的影响和指导,就参加了反战运动。”

有趣的是,这并不是周锡瑞第一次参加学生运动。去哈佛读书的第一年,哈佛决定把毕业证书上的拉丁文改成英文,这遭到了很多学生的反对,他们组织活动,抗议这个决定。“我们说耶鲁已经把毕业证书改成英文的,我们才不要,我们是哈佛,是老大,一定要保持我们的‘哈佛特色’,还要继续用拉丁文。我中学就学了拉丁文,为什么要用英文?……那是闹得比较厉害的一个学生运动。”周锡瑞后来评价说,自己参加的“首次”社会运动,不仅失败了,而且完全是一场“反动的”运动。

这种“自下而上”的学生反战运动,让他了解到一个成功的“社会运动”需要大量琐碎且耗时的基础性工作:起草和印刷,张贴海报,在学生中分发传单,说服学生和其他人加入,动员人们参加游行,在队伍里维持纪律……这让他日后在研究群众运动、社会动员、基层建设时有了更深刻的体会和认识。周锡瑞后来说,“当我研究中国史上类似的社会运动,我总会想到当时的经历。”

实际上,上世纪60年代的这股社会思潮给周锡瑞及其同时代学者带来的是更为深刻的、甚至可以说是持续终身的影响,是研究范式上开始走向“社会史”的方法论。“我们对外交事务和知识精英等等已经没有研究兴趣了。我们想要研究的是‘人民’。”

1968年,26岁的周锡瑞将他的博士论文研究题目选定为中国近代史的大事件——辛亥革命。这是他实践社会史方法论的初次尝试。在博士论文基础上形成的专著《改良与革命——辛亥革命在两湖》于1976年出版,不仅成为辛亥革命研究的一本力作,也被视为新一代中国研究学者研究范式转变的典型案例。

对大陆读者来说,辛亥革命题材的各类书籍可谓汗牛充栋。但重读这部写于半个世纪前的著作,仍然惊讶和感佩于周锡瑞扎实的数据以及对局部的细致描述,特别是考虑到他当时根本无法来到中国进行实地调查。比如在开篇对革命爆发地武汉的介绍中,他耐心细致地介绍这一地域的特点,包括航运能力、贸易额、人口、矿产……比如讲到汉口,他是这样写的:“从湖北北部顺汉水而下,河南和陕西运来豆类、小麦、棉花和皮毛;顺长江而下,从四川和云南运来鸦片、茶叶和各种蔬菜及木本油类;从湖南,通过沅江和湘江一直注入浩瀚的洞庭湖,从那里顺长江而下,运来大米、煤炭、茶叶和木材。”

▲1989年,周锡瑞在陕西神木做调查采访 图/受访者提供

▲1989年,周锡瑞在陕西神木做调查采访 图/受访者提供

“这些都是书面的材料,怎么样找到它们,也要回到社会史的方法论上。要搞社会史,就要看这个地方的经济体系是怎么样的,交通轨道是什么样的,到底出产什么东西,或者有什么样的产业工人……所以主要是历史方法决定了要找的这些材料”。周锡瑞回忆,当时的材料相当一部分来自日本外务省的海关记录——材料和数据一直都存在,不过是他的新的社会史的研究方法重新激活了那些看似冰冷而毫无联系的数字,让它们在新的视野下有了意义和价值 。

关于辛亥革命的传统历史叙事,大多将焦点放在孙中山等职业革命家、他们在海外的宣传组织以及在中国发动的若干起义上面。周锡瑞则运用社会史的研究方法,更注重从内部寻找革命的根源。在他的分析中,湖南湖北的辛亥革命过程由乡村和城市的民众运动、分化了的士绅阶级与新兴的社会势力团体之间相互作用、相互冲击的一个过程。他特别强调所谓“都市化”了的改良派士绅阶层所起的作用。著名历史学家章开沅很早就注意到了周锡瑞的这部著作,并力荐国内翻译出版,在1981年为中文版写的序言中他评价道:“他(周锡瑞)敢于摒弃以往美国某些权威性中国近代史著作中的传统价值观念(其中有些可以说就是陈旧的西方偏见)”,“从经济利益得失的角度来分析当时社会各个集团政治情绪的变化,以及它们相互之间的关系。”

▲周锡瑞与学生庆祝60岁生日

▲周锡瑞与学生庆祝60岁生日

村干部一个劲儿想把他灌醉

作为中国的研究者,周锡瑞从自己身边感受到的变化发生在1972年——随着美国总统尼克松访问中国和《中美联合公报》的发表,中美之间结束了半个世纪的对立格局。这一年5月,应周恩来总理邀请,美国历史学家代表团一行六人来华访问。中国和中美关系渐渐变成一个话题。应出版商之邀,周锡瑞与同事夏伟合作了一本《现代中国:一部革命的历史》(Modern China: The Story of a Revolution)。这本向美国中学生介绍中国的书,却成为美国派往中国代表团成员的参考书。

中美之间的坚冰悄然解冻。很快,周锡瑞又参与到另一项特殊工作:帮助谢伟思(John Service)整理出版他当年的外交记录。谢伟思是活跃在近现代中美关系史上的重要人物。他出生于成都,父亲是一名传教士。作为美国外交界公认的“中国通”,谢伟思曾担任中缅印战区美军司令官史迪威的政治顾问,1944年,作为美国军事观察小组(迪克西使团)成员到访延安,在三个多月的时间里,他与毛泽东等中共领导人进行了多次谈话,向美国方面发回大量他对中共及中国局势的观察与分析。1949年,中华人民共和国成立之后,谢伟思成为“失去中国”的替罪羊,在国会不断接受各种质询。周锡瑞说,虽然费正清也在麦卡锡主义盛行时期被卷入漩涡,但哈佛大学给他提供了某种程度的保护;谢伟思则不同,他的外交生涯就此中断,“是麦卡锡主义真正的受害者。”

1971年,谢伟思夫妇应周恩来总理邀请,时隔26年后重新踏上中国的土地。重新挖掘和整理当年那笔史料成为当务之急。周锡瑞回忆,在麦卡锡主义时期,谢伟思已经写了很多汇报材料,有了这些基础,其他有所欠缺的,周锡瑞就到国家档案馆继续查找。材料搜集齐全后,他再与谢伟思讨论相关材料的背景。

“谢伟思为人特别好,他对自己的遭遇一点怨气都没有,只是‘过去的事情就过去了’这种态度。”

周锡瑞编纂的谢伟思1941-1945年间所拟电稿及备忘录于1974年出版,题名为 《在中国失去的机会:第二次世界大战期间谢伟思文电稿汇编》(Lost Chance in China : the World War II Despatches of John S. Service),书里保留了许多国民党与共产党对峙时期美国对华关系的珍贵资料,成为研究20世纪40年代美国对华外交的重要史料。“说实在的,从感情上说,我所出的书中,这一部是让我最高兴的,因为我觉得多多少少帮助了一个好人——一位真正的受到迫害的好人。”

1979年1月1日,中美正式建交。不久,美中学术交流委员会组织了学术交流活动。周锡瑞一听到这个消息,赶紧提出申请。很快他就获得通过成为第一批来中国进行历史研究的美国学者之一。当时37岁的他,身份是俄勒冈大学历史系副教授。除了周锡瑞,第一批来华的学者还有黄宗智、裴宜理(Elizabeth Perry)以及贺萧(Gail B.Hershatter)等,他们后来都成为海外中国历史研究的中坚力量。

▲2012年,周锡瑞在陕北采访 图/受访者提供

▲2012年,周锡瑞在陕北采访 图/受访者提供

周锡瑞直接申请去山东大学。在他看来,之前做的辛亥革命研究有一个缺憾,“因为辛亥革命主要发生在城市里,起作用的主要是城市精英,而中国80%以上的人口是农民,我希望探讨革命和农民的关系。”周锡瑞的本意是想接着做有关中国农村方面的社会史研究,特别是华北平原农村经济,但他也意识到,如果涉及到这个方面的研究,主要资料来源于日本当年做的调查,不太会被中国方面接受。而毛泽东提出义和团是中国近代史“八大事件”之一,大概会比较容易通过,于是他就临时报了一个关于义和团的课题。

此前,周锡瑞已经间接看到《文物》杂志上的一篇文章,提到山东大学早在1960年就在山东的一些乡村做过义和团的调查。这也是他决定申请去山东的另一个考虑。所以当年9月一到山东大学,他就向校方提出看资料的要求,而对方总是回答“要考虑”、“要研究”、“要请示”。闲不住的周锡瑞看不到资料,就骑着自行车到处逛、到处拍照。“很快,学校有位领导就来找我谈话,他特别有耐心,和我谈了很久。我说我就想看资料,给我资料看我就不乱跑。”

回顾起来,周锡瑞也理解当时中国方面的顾虑。“那时候,中美刚刚建交,他们还不知道该怎么对待我们这些‘老外’。大家都是第一次碰到这种情况:一个会说中文的美国佬,跑来要看中文资料,不知道该不该批准。这就像两个人刚开始交朋友,对于如何相处,大家还没有经验,还没有找到合适的相处模式。”而第一批前往中国做研究的有20多位美国学者,他们互相写信通气,交流如何获得批准查阅资料的方法。他们心里都清楚,既然来中国,就该遵守中国的“规矩”。但这个“规矩”是什么,当时中美双方都不是很清楚。

1980年春天,山东大学方面突然通知周锡瑞可以看资料了。周锡瑞终于得见1960年代山东大学历史系师生深入鲁西、在当年爆发过义和团运动的地区遍访当地农民所做的原始采访记录。

周锡瑞并不满足于这些书面材料,还是一心想亲自到义和团主要发生的那些乡村去走访,“看看村子到底有多大,有多少姓?产什么蒜?是富裕还是贫穷?……”他的脑袋里有无数个问题。在他持续的要求下,接待方终于被他的坚持所打动,最终同意他去农村。周锡瑞发现,每到一个地方,都会有一张崭新的床,床上都铺着鲜艳的粉红色的床单,床单上面赫然放着一包烟——“然而我是不抽烟的”,再有一个洗脸盆,到下面的县里几乎都是这样的“标配”。

等到周锡瑞被允许下农村,已经是5、6月份、正是割麦子的时候。对村干部来说,突然来了这样一个到处调查找人聊天的老外,真是个不大不小的麻烦。周锡瑞发现,每到中午吃饭,陪他的村干部都要一个劲儿地给他敬酒,设法把他灌醉。他明白了对方的“小心思”:希望他喝多了下午睡一觉,他们好利用这段时间出去割麦子。“他们敬酒的时候,我尽量喝少一点;或者要一杯茶,多走走路。”回忆起当年“斗智斗勇”的经历,周锡瑞也忍不住笑了。周锡瑞认识后来成为他妻子、彼时还是俄勒冈大学的中国留学生叶娃的时候,叶娃说周锡瑞说的是满口“大葱味”的山东话。

当年山大历史系的学生,也对这位金发碧眼的老外的吃苦精神印象深刻。因为义和团运动多发生在偏远的经济落后地区,交通不便,从济南去一趟得转好几次长途汽车,耗时大半天。有一次,周锡瑞与他们一起去河北魏县做调查,“魏县的桃酥硬度达到砖头级,他们将桃酥作为玩具,在大街上掷来掷去,先打中者为胜方。”虽然周锡瑞当年比这些本科生大十几岁,但他给同学们的印象却是一个“步履轻盈、健步如风的小伙子”,所以山大历史系的学生愿意喊他“同学”。四十余年过去,“在同学们的记忆里还是那个骑着自行车、斜挎书包、冬天戴一顶黄色军帽、穿行在山大校园里的帅气、和气的周锡瑞同学。”

能进入中国、脚踏实地到达山东进行义和团的调查和研究,对周锡瑞来说,实属占尽天时地利人和之便。这些成果体现在他后来写成的《义和团运动的起源》一书。书中不仅对19世纪山东的社会、经济结构作了区域性分析,对中西文化的冲突进行了深入的历史溯源,他还纠正了当时甚为主流的一个观点:即义和团由反清到扶清的立场转变。他用大量详实的材料证明,义和团运动从一开始就是一场勤王运动。《义和团运动的起源》于1987年出版后,立即受到学界的高度评价,先后获得美国“中国学”研究的两个最高奖——美国历史学会的费正清奖和亚洲研究协会的列文森奖。至今,它仍是义和团研究领域的重要著作。

因为用地方史和社会史的工作方法,周锡瑞也面对一些质疑,比如他缺乏从清政府的角度来看义和团,未能讨论他们的内部斗争等问题。

周锡瑞坦然面对这些问题。他说,清政府精英阶层的官方文件,首先不是他所做的历史;其次,“我觉得太难接触到可信的材料。”在周锡瑞看来,野史或者回忆录之类的材料涉及到宫廷里的各种内部矛盾和斗争,谁在斗谁,为什么?这很难判断,“回忆录又不大可靠,都是为某一方面在做辩护。”周锡瑞说,之前他也看到过张之洞与一位英国领事的会谈记录,张之洞向英国人抱怨满人专制而无能,让义和团造成国家大乱,导致他的改良受到极大影响。“但中文材料里根本不可能看到张之洞跟一个外国人说这样的话”,“当然这种历史也必须研究,不过这不是我的长处。”

师兄魏斐德成了他的导师

1969年,周锡瑞为完成有关辛亥革命的博士论文在台湾查找材料期间,接到魏斐德的电报,得知列文森在一次事故中意外溺水身亡。于是,32岁的魏斐德成了他的导师。

“我算不算第三代(美国中国学学者)还得考虑:我可以算费正清的学生,可以算他学生(列文森)的学生,也可以算他学生的学生(魏斐德)的学生。”

▲1990年代初的魏斐德

费正清古典贵族式的雍容大度和大家风范令周锡瑞终生难忘。1972年,周锡瑞写了一篇《帝国主义的辩护士》,批评费正清的“冲击-反应”模式。“现在看来,我的文章有点政治化了,”周锡瑞坦承。但费正清并不介意弟子的“造反”。“每次我出书,收到的第一封祝贺信一定是来自费正清的。”

在周锡瑞眼中,列文森“是一个纯粹的知识分子”。“列文森的知识特别渊博。作为导师,他是很随性的一个人。‘你要做辛亥革命,好吧!写个提纲。’”魏斐德的风格则不一样。“如果你问他同样一个问题,他的回答永远是我不知道。接着,他会问你很多问题,直到你有了答案。首先会问:你对什么感兴趣?手头有哪些资料?接着会不厌其烦地和学生探讨他们的各种想法。他总要问问学生自己对研究题目有何构想,将采取什么方法。他总会鼓励学生说‘那会很有趣’。他总是在发掘学生的创造性,总是让学生自己做最后的决定。”

无论是列文森还是魏斐德,都是生前及身后赢得极高赞誉的学者。周锡瑞说,魏斐德对列文森也非常钦佩。列文森去世后,魏斐德花了很长时间看列文森生前的信件,整理他的材料。有意思的是,周锡瑞与魏斐德本是列文森门下师兄弟,两人年龄相仿,又有共同的哈佛背景,虽然没有挑明,但彼此之间多少有着潜在的竞争关系。所以当魏斐德在列文森意外去世而突然变成周锡瑞的导师时,两人的关系最初还经历了一段颇为微妙的时期。

魏斐德很喜欢讲某年冬天他与周锡瑞一家外出滑雪的故事——若干年后,魏斐德第一次见到周锡瑞的夫人叶娃时的开场白是这样的:“你知道吗?你丈夫想故意杀掉我!”当时叶娃并不认识魏斐德,听得莫名其妙。原来某一年,魏斐德一家与周锡瑞相约滑雪。滑着滑着遇到一个很陡的地方,周锡瑞与魏斐德的儿子们擅长滑雪,两个孩子没犹豫,跳下陡坡继续滑,周锡瑞跟着滑了下去。魏斐德没那么擅长,摔了一跤,又摔了一跤……周锡瑞耐心地扶着魏斐德一路下了山。

“魏斐德的地方史研究贯穿着一种全局的大视野。”周锡瑞对这位亦师亦友的同行不惜赞美之辞。当被问到在老师的基础上有什么超越之处,周锡瑞谦逊地说:“不能说超越,我只能说我们之间的不同。”他说,尽管他们做的都是社会史,但更细致的区别是,魏斐德主要是做大城市、尤其是上海的研究——写了著名的关于上海警察的三部曲,“他所利用的档案,是上海档案馆和当年租界的档案;而我主要是做农村,以地方档案为主,所以我们路子有偏差。不过我们经常交流,觉得我们的角度能够互相补充。如果他在上海找到什么东西,我在农村找到什么材料,我们都互相沟通,彼此都很兴奋。”

如何平衡地方史的微观调查与对一个国家的整体描述和判断这样的“大问题”?周锡瑞坦言这是一个难题。他提到,有一次在学术研讨会上,著名学者孔飞力也参加了。“快结束的时候,他就说你们都在搞地方史,中国何在?你有江西井冈山的山区,你有华北平原,有这个地方那个地方,关键是整个中国在哪儿?这对我们是一个很大的挑战。”

不过,周锡瑞还是坚定地为他一以贯之的社会史的方法论辩护。“我觉得要搞社会史,就必须搞地方。”他说,之前有太多的海外中国研究是看“整个中国”,而中国是一个大国家,各个地方的文化和风俗都不一样。“我们要做社会史,不能只从政府或国家的角度看;也必须承认这个社会的多元性和各种不同的形式,然后在这个基础上去理解这个国家。”他提到,他的老朋友裴宜理(Elizabeth Perry)前几年在当选亚洲学会主席时说:我们不能忘记中国革命,不能忘记这些大题目,不能忘记如何来理解中国这个大转变到底是怎么发生的。“我完全同意她的看法。但我不能去碰一个跟我的研究方法不相适应的、瞎做结论的话题,这是一种矛盾,这种矛盾我解决不了。”

▲2007年参加一次学术会议

▲2007年参加一次学术会议

周锡瑞承认,近年来,中国研究的方向已转向文化史,社会史已经“失宠”。“几乎我所有的研究生都在进行文化史研究——从电影领域到杭州的旅游业、老北京传统的再生、重构京剧成为国剧的过程、运动和体育的作用等等。”探求革命的社会起源对于那些想理解过去的人们仿佛变得不那么重要,这肯定要付出民国时期中国农村研究消失的代价。“真是那样,那就太遗憾了。”周锡瑞说,另一方面,他也提醒学者们文化史角度的局限性以及对某些文化现象误读的危险。

叶家故事

2014年,周锡瑞有了一部“出圈”的作品:他根据妻子叶娃家族几代人的故事,写了一部《叶——百年动荡中的一个中国家庭》,一时间成为大众媒体关注的焦点。

虽然书名是“百年”,但实际上周锡瑞借助叶家的家谱,将这段历史的起点推至14世纪,而重点是近二百年叶家一门自晚清至共和国六代人的历史。书的前半部,周锡瑞尽情发挥了一名优秀历史学家的优势——以史料和家谱为依据写就的叶家先祖在太平天国期间的经历,充满了“在场感”;后半部,他以实地探访安徽和天津叶家故居以及做了大量叶家人口述调查的方式,展现了他治史多年的态度和功底。有趣的是,叶家散落在安徽和天津的两支脉络,最终靠他这个美国人恢复了接触,之前他们已经中断联系达百年之久。

《叶》的英文名(Ancestral Leaves)巧妙地利用了“叶”这个汉字的含义。正如周锡瑞在英文版序言里所说,“树叶”这个含义对于这个家庭显得尤为恰当:一方面,叶氏数代人如同一棵大树的不同分支,彼此相连,族谱将他们溯源到同一个根源。另一方面,“这些‘树叶’随着近现代中国的狂风飘零辗转,各自寻找属于自己的生命归宿。”如果说历史教科书上的大历史只是一些枯燥的字眼,这本书里的每个人的命运轨迹,其背后都是波澜壮阔却又风云变幻的大历史。

周锡瑞的妻子、考古学家叶娃出身于中国有名的大家族天津叶家:高祖叶伯英,官至清朝陕西巡抚;几经变迁,到了叶娃父亲叶笃庄一代,最为知名——叶笃庄是著名农史学家、翻译家,译有《物种起源》《达尔文进化论全集》等;三伯叶笃义曾任民盟中央副主席;七叔叶笃正为著名大气物理学家,曾任中国科学院副院长,国家科技奖获得者……叶氏兄弟中,最坎坷的,就是周锡瑞的岳父、叶娃的父亲叶笃庄。他在1957年被划为右派,第二年又以“美国特务”嫌疑被捕入狱。就是在这样精神与物质几乎陷于绝境的条件下,他还翻译了达尔文的巨著。十年刑满后,叶笃庄仍然没有自由,在安徽劳改农场、渔场里继续从事体力劳动。这个家庭的经历令为本书作序的章开沅先生唏嘘感慨:“他的三个女儿先后多次前来探望,而爱妻则早已病故,父女在破旧且紧靠猪圈的茅屋里团聚并共话世态炎凉,其情其景催人泪下。这不是一个家庭的苦难,是整个民族苦难的缩影。”

▲叶笃庄

▲叶笃庄

不过,较之于叶娃之前发表过的回忆父亲的文章,以及叶笃庄与妻子孙竦之间曲折坎坷的感情经历,周锡瑞在写这些故事的时候比较克制。他说:“我也试图说明,叶家的经历不仅仅是个人受难、做出牺牲的故事”,“他们不仅仅是被动的受害者,他们也是缔造这段历史的积极参与者。”“个人即政治”,如果我们不能领悟大的历史进程对个人生活的影响,我们就不能充分理解这些历史进程。而个人日常生活中的小习惯、小习性也有助于塑造人们所生活的和决定历史进程的大社会。

“家庭在中国社会中一直扮演着重要的角色。不过家庭的意识也在不断地变化,我觉得叶家的故事是一个特别好的例子。”这个家族从清代到民国、到共和国,都有一定的地位,是处于社会中坚阶层的精英群体。追踪叶家人的脉络实际上也是对中国地方精英的观察。“从比较史的角度来说,中国传统的精英,其实难与英国、俄国、法国这些国家的精英们比,他们在宫廷里的地位很不稳定,所以自始至终非常注重社会关系,比如利用同学关系、同乡关系,来维持他们的地位。”

章开沅先生在序言里提到,虽然宗族在现代中国已日趋衰微,但宗族史与家族史的研究值得倡导,因为宗族是中国传统社会一个极其重要的组成部分,“而且至今在观念乃至实体上仍然有大量遗存。”它对理解中国的过去、现在乃至未来都非常有价值。所以,周锡瑞写下的叶家的家族史,“不是古老家族与世家的挽歌,更不是单纯抒发怀旧的咏叹,它只是一个真诚的学者履行守望历史与解释历史的职责。”(本文原载《南方人物周刊》)